Das Thema Herbert Lange lässt uns weiterhin keine Ruhe. Von manchen Dingen muss man sich vor Ort selber ein Bild machen, um eine Vorstellung vom tatsächlichen Geschehen zu bekommen.

Von Posen aus erreicht man nach 150 Kilometern in anderthalb Stunden Fahrt über die Autobahn 2 die kleine Ortschaft Chelmno nad Nerem (Kulmhof am Ner). In der Ortsmitte befindet sich direkt an der Durchgangsstraße ein Parkplatz. Von hier fällt der Blick bereits linker Hand auf die Pfarrkirche des Dorfes auf dem Hochufer des Ner: Diesen Blick kennt man etwa aus Claude Lanzmanns Film-Dokumentation „Shoah“. Rechter Hand geht es auf das Gelände des ehemaligen Herrenhauses, das am 07. April 1943 von den deutschen Besatzern zerstört wurde.

Durch den Keller des ehemaligen Herrenhauses wurden von Dezember 1941 bis März 1943 die ahnungslosen Opfer in die am Ende des Ganges bereitstehenden Gaswagen getrieben. Heute blicken die Besucher von einem begehbaren, niedrigen Gerüst aus direkt auf diesen „Korridor des Todes“, an dessen Ende unweigerlich der Erstickungstod im Gaswagen wartete. Man befindet sich unmittelbar an der Stelle, an der in der Geschichte der Menschheit erstmals ein industrialisierter Massenmord initiert wurde.

Einige Schritte weiter hat sich der Speicher des Gutes erhalten. Gegenüber befindet sich ein Museumsgebäude mit einer Ausstellung und einer Bibliothek zum Lager Chelmno.

Ab September 1941 führten Mitglieder des „SS-Sonderkommando Lange“, benannt nach dem SS-Hauptsturmführer Herbert Lange von der Gestapoleitstelle Posen, auch im Warthegau Massenerschießungen an Juden durch. Ab Dezember 1941 leitete Herbert Lange als erster Kommandant dieses erste Vernichtungslager und war hier für die Ermordung Zehntausender Juden, Roma und Sinti verantwortlich. Er wurde im März 1942 durch den zweiten Kommandanten des Lagers Chelmno, Hans Bothmann (1911 – 1946), abgelöst, den er anschließend noch fünf Wochen einarbeitete. In der Dauerausstellung wird Herbert Lange auch hier seiner Verantwortung als maßgeblicher Täter entsprechend dargestellt.

Räumlich wesentlich ausgedehnter ist die Gedenkstätte knapp 5 Kilometer in Richtung des Städtchens Koło, an dem Ort, wo die toten Opfer verscharrt und später verbrannt wurden. Man erreicht das sogenannte „Waldlager“ auf dem Weg, den seinerzeit auch die Gaswagen genommen haben. Für die Zeit der Tätigkeit Herbert Langes in Chelmno geht man von annähernd 70.000 Toten aus.

Der Bahnhof in Koło, über den ein Gutteil der Opfer ins Vernichtungslager gelangte, ist baulich unverändert. Ein Besuch dort vermittelt einen weiteren Eindruck der Abläufe und Entfernungen.

Gut 80 Kilometer weiter südöstlich gelangt man über die A2 nach Lodz, die heute mit 652.000 Einwohnern viertgrößte Stadt Polens. Lodz war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein kleines, unbedeutendes Dorf mit weniger als 500 Ortsansässigen. Nur ein Jahrhundert später war es eine pulsierende Metropole mit über 600.000 Einwohnern. Außer in Warschau lebten vor dem Zweiten Weltkrieg in keiner anderen europäischen Stadt so viele Juden wie in Lodz, dem „Manchester des Ostens“. Die 223.000 Juden stellten ein Drittel der Bevölkerung der Textilstadt. In den Jahren 1939 bis 1944 gab es hier das „Ghetto Litzmannstadt“. Es war das am längsten existierende nationalsozialistische Ghetto und nach der Zahl der Gefangenen nach dem Warschauer Ghetto das zweitgrößte in Polen. Während sich vom Ghetto Warschau nach den Kriegsereignissen lediglich einige Fragmente (etwa an der Ulica Prozna gegenüber den Sächsischen Gärten) erhalten haben und das Gebiet heute modern überbaut ist, haben sich in Lodz etliche Gebäude sowie die grundlegenden Strukturen erhalten, so dass man einen umfassenden Eindruck von den stadträumlichen Gegebenheiten bekommt. Wobei es beklemmend ist, sich 1:1 an den Orten zu wissen, die man von den zahlreich überlieferten photographischen Aufnahmen aus der Ghetto-Zeit kennt.

Auf das Gebäude Kirchplatz 4, in dem sich Büros der Ghettoverwaltung befanden, ging der Blick von einer der Ghetto-Brücken aus. Hier wurde u.a. die Ghetto-Chronik zusammengestellt.

Überdauert hat als Bestandteil des Ghettos der 1892 angelegte Neue Jüdische Friedhof. Heute ist er von der Zahl der Grabstätten her der größte erhaltene jüdische Friedhof Europas. Neben prachtvollen Mausoleen von Industriellenfamilien wie den Poznanskis oder Silbersteins und vielen künstlerisch aufwendig gestalteten Gräbern im älteren Teil der Nekropole gibt es ein anonymes Gräberfeld, auf dem mehr als 40.000 Opfer des Ghettos Litzmannstadt bestattet sind. Auf dem alten Teil des Friedhofes befindet sich das Grab des Dawid Sierakowiak (1924-1943), der mit seinen Aufzeichnungen aus den Jahren 1941/42 ein bewegendes Zeitdokument hinterlassen hat. Bewahrt hat sich auch die jüdische Trauerhalle, in der eine Ausstellung mit Photographien aus dem Ghetto zu sehen ist.

Vom Bahnhof Radegast gingen ab Januar 1942 die Züge in die Vernichtungslager, nach Chelmno und später nach Auschwitz. Vor dem originalen hölzernen Bahnhofsgebäude, in dem sich heute ein kleines Museum befindet, steht ein Zug aus der Zeit. Eine eindrucksvolle moderne Gedenkstätte ergänzt den Ort.

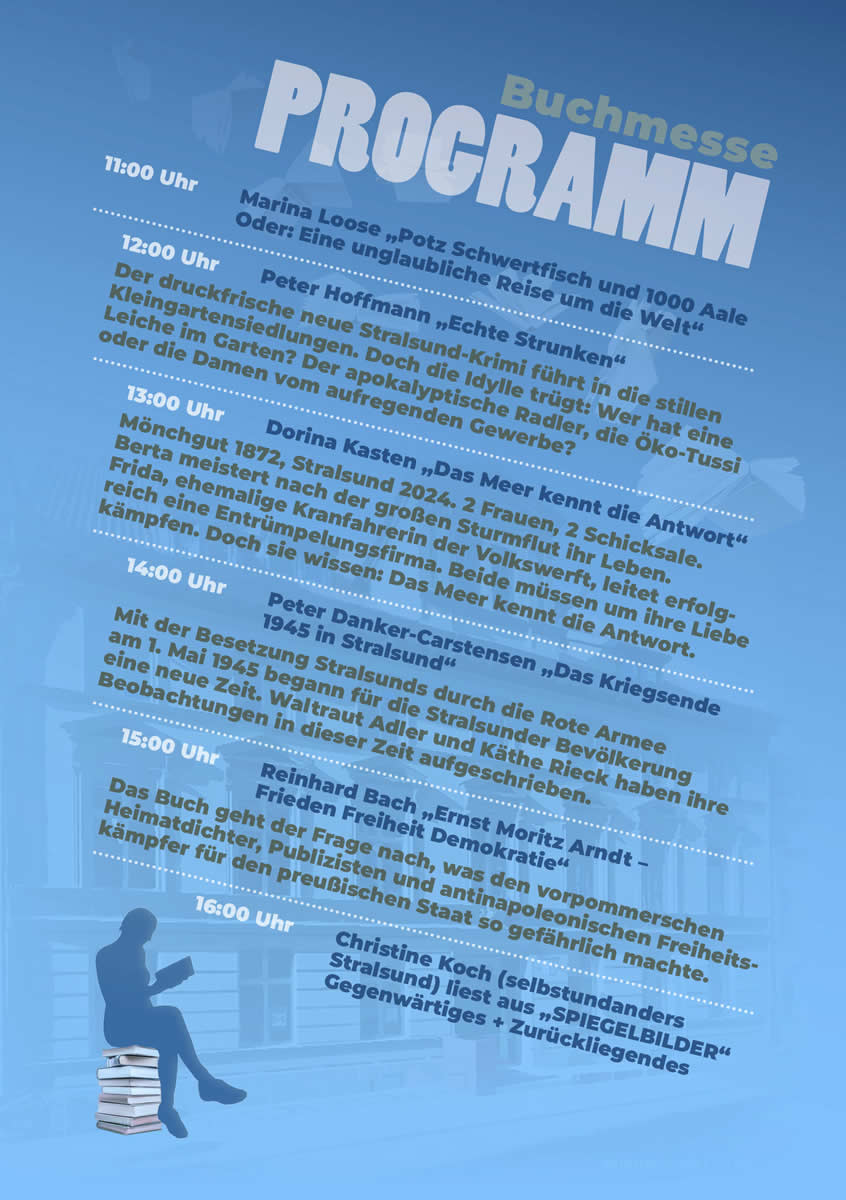

Abschließend zwei Buchhandlungsempfehlungen:

Die Buchhandlung E.Stompel in der Ulica Piotrkowska 11 in Lodz: direkt am großen Boulevard der Stadt gelegen. Gut sortiert mit englischsprachiger Literatur und Büchern zur Stadtgeschichte. Ansprechendes Angebot an besonderen Postkarten.

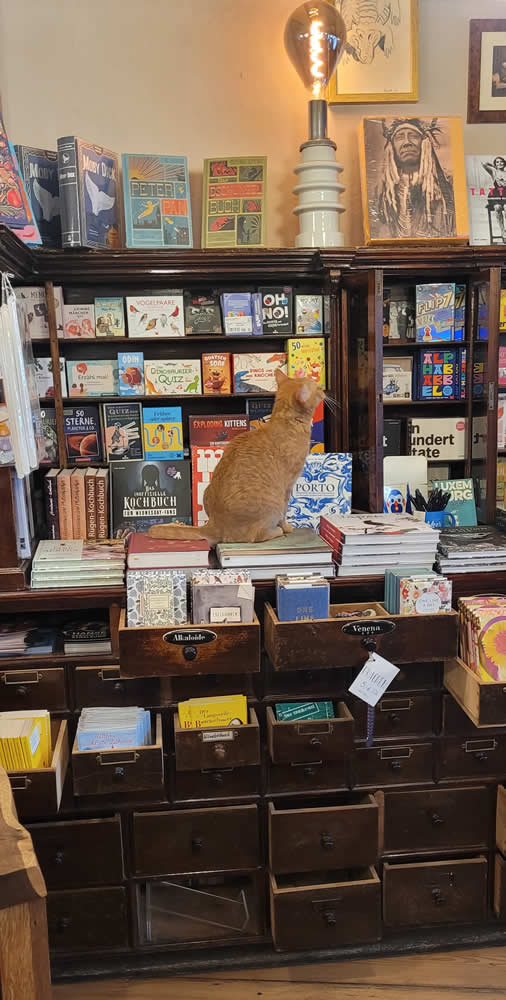

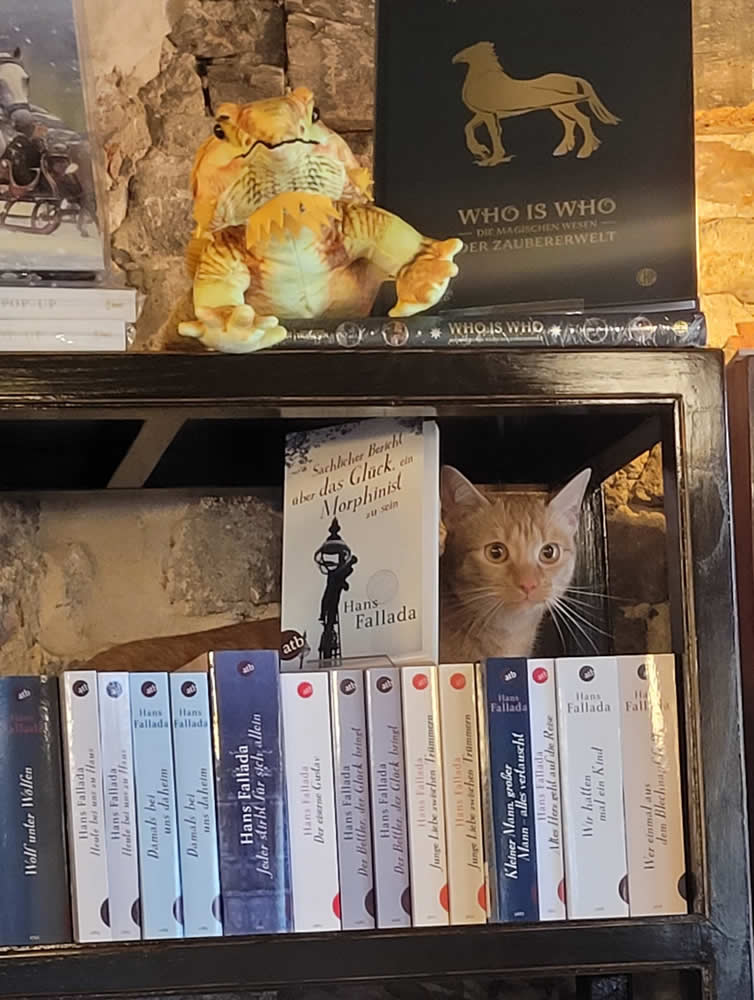

Book Shop „As you like it“, Emilii Plater 4, 00-125 Warszawa: unsere Lieblingsbuchhandlung in Warschau. Wirklich kleiner Buchladen mit großer Auswahl an englischsprachiger Literatur. Angenehmes Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität.

Fotos: Peter Hoffmann